Was ist Landschaft?

Die malerischen Antworten von Thomas Kohl

Von Evelyn Weiss aus Publikation Über die Ebene hin, 2004

Denken wir uns ein Gemälde in kleine Stücke von annähernd gleichmäßiger Färbung zerschnitten und diese Stücke dann als Steine eines Zusammenleg-spieles verwendet. Auch dort, wo ein solcher Stein nicht einfärbig ist, soll er keine räumliche Form andeuten, sondern als flacher Farbfleck erscheinen.Erst im Zusammenhang mit den anderen wird er ein Stück Himmel, ein Schatten, ein Glanz, eine konkave oder konvexe Fläche etc.

Ludwig Wittgenstein, »Bemerkungen über die Farbe«¹

Führt das Zitat von Wittgenstein in die tieferen Erkenntnisschichten des Arbeitsprozesses von Thomas Kohl, so umfasst die Beantwortung der Titelfrage den inhaltlich ästhetischen Kern seines Werkes in einem größeren Zusammenhang. Zunächst wird auf die Frage, was Landschaft sei, jeder eine Antwort finden. Jeder kennt irgendeine Landschaft, lieblich oder erschreckend, erstrahlend oder dunkel, geheimnisvoll oder offen. Jeder verbindet mit Landschaft Erlebnisse, Stimmungen, Gefühle. Jeder trägt das Bild der Natur und des Waldes als ein Urmuster in sich, das gleichzeitig das Urmuster von Unendlichkeit und Unermesslichkeit bedeutet.

Im frühen französischen Strukturalismus der fünfziger Jahre hat Gaston Bachelard, ein Vorläufer von Michel Foucault, in seiner »Poetik des Raumes« auf den Begriff der »inneren Unermeßlichkeit « im Zusammenhang mit Landschaft hingewiesen. Sie entsteht aus einer ganzen Gruppe von Eindrücken, die nichts mit den Auskünften des Geografen zu tun haben. Vor allem im Naturraum des Waldes sieht er eine Welt ohne Grenzen: »… sein Raumgeheimnis, über den Schleier von Stämmen und Blättern hinweg in unbestimmter Weite ausgedehnt, für die Augen verschleiert ist recht eigentlich eine transzendentale psychologische Funktion.«2

Der Wald, die Natur als Seelenzustand, als Begriff einer gesehenen, gefühlten Grenzenlosigkeit, die hier weniger von der Philosophie der Romantik als von der Wahrnehmungspsychologie abgeleitet ist, mag dem jungen Kunststudenten der Düsseldorfer Akademie vorgeschwebt haben, als er immer wieder, vor Kälte bibbernd, draußen, außerhalb der Meisterklasse stundenlang zeichnete.

Mit einem ganz harten, gespitzten Bleistift brachte er dünne, sparsame Linien auf das weiße Papier. Er zeichnete in der Natur aber nicht nach der Natur. Er bildete nichts ab, stellte nichts dar.

Das stundenlange Zeichnen war eine äußerst konzentrierte Übung, zu der sich der Kunststudent zwang. In dieser sehr langen Phase, in der er ausschließlich zeichnete und übte, erweiterte der Künstler sein seherisches Urteilsvermögen und sein visuelles Wissen. Um durchzuhalten unterwarf er sich selber einer strengen physischen und gleichzeitig mentalen Disziplin. Während des Studiums sollte man etwas lernen: Thomas Kohl lernte zeichnen, Zeichen setzen. Eine Kunstpraxis, die er heute noch ausübt, nachdem er sich seit 1989 längst der Malerei widmet. Angedeutete Landschaften werden auf dem Papier sichtbar, Linien verdichten sich zu Bergen und Tälern, und bei aller Wiedererkennbarkeit handelt es sich doch um einen höchst abstrakten Vorgang.

Auch wenn die Linie der Zeichnung eine Landschaftskontur simuliert, so bleibt sie ein rein artifizielles Element, das der Natur nicht abgeschaut ist. Anfang dieses Jahres reiste Thomas Kohl nach Marokko und es entstand eine Serie von Zeichnungen auf kleinsten Blättern (Abb. S. 12–19, Zeichnungen aus dem Essaouira-Skizzenbuch, 2004, 9,7 x 14,5 cm, außer Katalog). Die Bleistiftspur ist etwas weicher, breiter als in den frühesten Arbeiten geworden, die höchste Reduzierung ist geblieben. Manchmal erscheint nur eine Linie als Horizont – oder als Sanddüne, manchmal taucht eine Gebirgskette in der Ferne auf, eine Biegung im Tal. Von diesen Zeichnungsminiaturen geht eine große Kraft und Faszination aus, langsam entsteht vor uns die herrliche afrikanische Landschaft mit ihren Weiten, mit ihren Wüsten, mit Licht, Sonne und Gebirge als Fata Morgana unserer Sinne. Dies kann nur geschehen, wenn das Zeichen-Setzen als Akt von höchster Konzentration erfolgt, als eine äußerste Anspannung, die auf eine kleine weiße Papierfläche fokussiert.

Über zwanzig Jahre trennen diese Marokko-Miniaturen von den ersten Zeichnungen, die der damals zwanzigjährige Student der Gerhard Richter-Klasse schuf. Es sollten acht Jahre vergehen, bis er 1989 den Bleistift mit dem Pinsel tauschte und sein erstes Ölbild malte. Das Prozedere des Malens war mit dem des Zeichnens eigentlich identisch. Kohl »zeichnete« mit dem Pinsel und der Farbe direkt auf die Leinwand, eine direkte alla prima-Malerei, ein Akt des Malens, der nur durch die Trocknungszeiten unterbrochen wird. Und identisch mit der Zeichnung bleibt auch der inhaltliche Diskurs dieser Malerei: die Landschaft.

Das war zunächst das Überraschendste bei den Werken von Thomas Kohl: einem jungen Künstler zu begegnen, der sich mit letzter Konsequenz in seiner Kunst bewusst auf die Landschaftsdarstellung beschränkt. Dabei war schon am Anfang unseres Jahrhunderts auf das Ende dieser Gattung deutlich hingewiesen worden. Die ökologische Katastrophe, die unsere Landschaft verändert und zerstört, wurde präzise beobachtet und vorausgesagt. Aber auch die positivistische Sicht der Welt, die den Triumph der maschinellen Exaktheit postulierte, sah für die Landschaftsdarstellung keine Existenzmöglichkeit mehr.

Auf den ersten Blick ist man über Kohls Landschaftsbilder verblüfft und überrascht. Begegnen unseren Augen bekannte, vertraute, erinnerte Bilder von Bergen und Hügeln, von Tälern und Flüssen, von Bäumen und Horizontlinien, die mit spontanem und schnellem Pinselstrich auf die Leinwand gebannt sind. Es schleicht sich jedoch gleichzeitig das Gefühl ein, dass diese Bilder doch anders sind als zum Beispiel die Landschaften der Impressionisten, die uns hier sofort einfallen. Die Impressionisten malten draußen bei Sonne, Wind und Wetter, sie zogen aus mit präparierten Leinwänden, um das Licht und seine Veränderungen in der Landschaft einzufangen. Kohls Landschaften sind nicht draußen in der Natur, en plein air gemalt, sondern ausnahmslos im Atelier.

Und so ist der große entscheidende Unterschied das Licht, das heißt, die fehlende Lichtquelle in Kohls Bildern. Hier werden von keinem Punkt aus Licht und Schatten geworfen, hier beleuchten kein Mond und keine Sonne einige Bildpartien hell, um andere im Dunkeln zu lassen, hier scheint das Licht von der gesamten Bildtextur aufgesogen zu sein. Die hellen Partien oberhalb der Horizontlinie und zwischen den Bäumen sind keineswegs als Lichtquellen auszumachen, sondern weisen nur einen anderen Helligkeitsgrad in der Farbigkeit auf.

Kohls Bilder beschreiben nichts, sie erzählen nicht von bekannten Landschaften und Gegenden. Absichtlich werden alle identifizierbaren Merkmale weggelassen, nichts Anekdotisches lässt sich festmachen. Der Künstler sucht nach dem allgemeinsten Merkmal einer Landschaft, nach archetypischen Mustern, die er dann frei einsetzt. So glaubt man ständig, etwas wiederzuerkennen, um dann festzustellen, dass diese oder jene Gegend keinesfalls dargestellt ist. Kohls Gemälde sind Projektionen für Vorstellungen, für Gefühle und Stimmungen, die das Erscheinungsbild der Natur in uns verändern. Der Künstler, der Betrachter, die Landschaft werden mit verteilten RollenProtagonisten eines subtilen Spiels von Wahrnehmung und Erkenntnis.

Es ist kein Zufall, dass der Künstler sich gerade für das Novellenfragment »Lenz« (1835) von Georg Büchner so eingehend interessierte und danach eine Serie von 23 Gemälden schuf. Er gab ihnen als Titel Zitate aus dem Text. Die verschiedenen Stimmungen von Schmerz und Euphorie, von Trauer und Beglückung, von Hoffnung und Verzweiflung, die der Dichter Lenz bei seinen Wanderungen durchlebt, werden kongenial durch Kohls Bilder visuell erlebbar. In keiner Weise handelt es sich um Illustrationen der Textabschnitte, um Interpretationen des literarischen Stoffes.

Grundsätzlich geht es dem Maler nie um narrative Inhalte, ums Anekdotische, um die Darstellung bestimmter Landschaftsmotive oder bestimmter Städte, Flüsse oder Berge. Man wird bei Bilderserien wie »Lenz« nie einen Erzählstrang festmachen können. Das Verbindende in der Bilderfolge zeigt sich in einer bestimmten Bilddynamik, die sich von Serie zu Serie völlig neu entwickelt.

Die Titel der Bilder sind stets ein fester Bestandteil seines OEuvres. Die Titelsetzung ist ein schöpferischer Akt, der fast gleichwertig neben dem Malen steht und dem der Künstler eine hohe Bedeutung zumisst. Die Titel entstehen nicht gleichzeitig mit der Fertigstellung der Gemälde, sondern werden häufig viel später vergeben. Die Titelsetzung erfolgt nach ganz bestimmten Kriterien: Die Titel müssen im Klang der Worte passen, von der Phonetik her stimmen, sie müssen die Stimmung der Bilder ausloten, den Farben suggestiv entsprechen. Die Titel sind Mutmaßungen des Künstlers, die er an uns weitergibt. Ein gutes Beispiel für diese synästhetischen Annäherungen ist der Titel »Coimbra« (Kat. Nr. 29–35, Abb. S. 60/61) für eine Serie von sieben hochformatigen Bildern (Öl auf Papier), die 1999 entstand. Bestimmend ist hier nicht eine konkrete Erinnerung an die alte portugiesische Stadt. Es ist auch nicht wichtig, ob der Künstler je dort war, da er uns ja nicht seine Stimmung und seine Gefühle beim Besuchen dieser Stadt schildern will.

Bestimmend für die Wahl des Titels war dieser wunderbare, warme, umarmende Klang des Wortes »Coimbra«, wo sich in der Mitte das Weiche »m« an das harte »b« schmiegt und im Tremolo des »r« der Ton melodisch weiter vibriert. Der Klang der Farben vermittelt sich in analoger Weise. Die weichen, in erlesenen und zurückhaltenden rosa-grauen Tönen gehaltenen Flächen im oberen Drittel des Bildes werden durch die härteren, sparsamen, aber sehr bewusst gesetzten Pinselstriche bedrängt, aber auch aufgefangen, während der große weiße Raum darunter das Echo des Geschehens aufnimmt. Und sollten einem Betrachter vielleicht die melancholisch-ernsten Weisen des portugiesischen Fadogesanges im Ohr erklingen, so wäre dies als eine zu präzise, musikalischtopographische Festlegung für die Interpretation der Bilder nicht zwingend – aber möglich.

Nie waren die Titel näher am Bild als bei der Serie nach dem »Lenz«-Fragment von Büchner. Dort wird ein Bild zum Beispiel mit folgenden Zeilen bezeichnet: »Es verschmolz ihm alles in einer Linie, wie eine steigende und sinkende Welle zwischen Himmel und Erde; es war ihm, als läge er an einem unendlichen Meer, das leise auf und abwogte« (Kat. Nr. 74). Hier will es fast scheinen, als hätte Büchner dies angesichts der Bilder von Kohl geschrieben. Der Maler spürte die Kongenialität der pikturalen und literarischen Sprache und wählte 23 Passagen aus der Novelle als Titel aus. Bei Thomas Kohl ist die Titelsetzung ein Akt von hoher Reflektion und ein spontaner Einfall gleichzeitig. Sie ist eine strategische Entscheidung für die Positionierung des Werkes und für seine spätere Rezeption.

Je länger man sich in die Bilder von Kohl vertieft, desto weniger scheinen sie uns im herkömmlichen Sinne vertraut, desto mehr drängt sich die Überzeugung auf, dass wir die Bilder doch noch nie gesehen haben, dass sie mit den Landschaften, die wir als gemeinsames Erbe der Kunstgeschichte in uns herumtragen, nicht viel gemein haben, dass diese Bilder sich einer wie auch immer gearteten Festlegung ständig entziehen. Je intensiver man die Bilder betrachtet, desto deutlicher wird die hohe malerische Qualität, die sensible Behandlung der Oberflächen, die unerhört reiche Nuancierung der Farbpalette; gerade die Beschränkung auf eine bestimmte Farbskala, in der die Farben Grün, Ocker, Blau prädominieren, lässt die Nuancierung und die Modulation der Töne besonders hervortreten. Je näher man diesen Bildern rückt, je mehr man in sie eindringt, umso stärker wird der Eindruck, dass es sich hier um gegenstandslose Malerei handelt. Die Erinnerung an Landschaften verflüchtigt sich immer mehr. Bäume, Berge, Täler? Höchstens Konturen von Landschaften, Skelette von Bergen, Andeutungen von Bäumen als Farbkonglomerate. Wie in einer Eruption bäumt sich Erdhaftes nach oben in den Raum hinein, während von oben Farbschleier nach unten tropfen. Mit seinem abstrakten Formenvokabular steht Kohl aber nicht in der Tradition der frühen gegenstandslosen Malerei des 20. Jahrhunderts, wie sie beispielhaft von Wassily Kandinsky vertreten wird, auch nicht in der Nähe des Informel in Europa nach 1945 oder des amerikanischen Abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock oder Franz Kline. Mit Kohls Malerei verbinden wir eher die magischen, im Licht aufgelösten Landschaftseindrücke William Turners, wobei sich Caspar David Friedrichs melancholische Seelenwundheit im Angesicht des unendlichen Kosmos wie ein Filter in unsere Wahrnehmung dazwischenschiebt. Ein direkter Zusammenhang kann aber in beiden Fällen nicht konstruiert werden.

Leider geschieht dies oft, wenn zu nahe liegende Filiationen erst gar nicht hinterfragt werden. In unserem Falle haben natürlich Kohls Gemälde mit der Auffassung und Behandlung des Lichts, dem Hauptprotagonisten in Turners Bildern, genauso wenig zu tun wie mit Friedrichs schwermütiger Weltsicht der deutschen Romantik. Obwohl solche Zusammenhänge immer wieder aufblitzen, tut der Betrachter von Kohls Bildern gut daran, sich eins nach dem anderen von allzu fest gemeinten Vorbildern in der Kunstüberlieferung zu verabschieden.

Der scheinbaren Spontaneität und Unmittelbarkeit von Kohls Malerei geht stets eine intellektuell-disziplinierte Entscheidung voraus. Der Entstehungsprozess für diese Bilder ist daher lang und kurz zugleich. Denn sehr lang ist die »Inkubationszeit«. Landschaften entstehen erst einmal lange Zeit in seinem Kopf, um sich dann relativ schnell in einer Serie auf der Leinwand zu konkretisieren. Es ist ein Vorgang, der an die Arbeitsweise von Giorgio Morandi erinnert, der für seine Stillleben tage- und wochenlang seine berühmten Flaschen und Vasen arrangierte, um dann die Bilder in kürzester Zeit zu malen.

Spontan und diszipliniert zugleich hat sich Thomas Kohl also entschieden: für die Malerei und für die Landschaft. Kann im 21. Jahrhundert der Erfindergeist hier neue Domänen erobern, neue Kanons aufstellen? Kohl ist bescheiden aber selbstsicher: »Ich will keine neue Tonleiter erfinden, aber alles aus ihr herausholen.« Wer sich auf diese Töne einlässt, wer der suchenden Gewissheit des Künstlers nachspürt, wer es sich in seinen Farbinseln heimisch macht, wird vieles entdecken: die brodelnde Erde, die Ruhe einer Flusslandschaft, die Wirren des Wachstums, die Bewegtheit und das Erhabene. Wer sich darauf einlässt, wird den Wohlklang der chromatischen Tonleiter empfinden, die Zartheit von vorbeiziehenden Wolkenformationen in blauen Himmelsfeldern, wie zum Beispiel in den jüngsten Aquarellserien. Wer sich darauf einlässt, kann unversehens bei sich selber ankommen. Thomas Kohls Malerei kann eine neue Wahrnehmung des eigenen Ichs bedeuten.

1 Ludwig Wittgenstein, Bemerkungen über die Farbe, Frankfurt a. M. 1979, Nr. 266, S. 108.

2 Gaston Bachelard, Poetik des Raumes, München o. J. (Ullstein-Buch 3136), S. 215.

_________________________________________________________________________________________________________

Landschaft im Werden. Zur Malerei von Thomas Kohl

von Marianne Wackernagel

(Aus dem Katalog „Die Blaue Stunde“ zur gleichnamigen Ausstellung der Galerie Epikur, Wuppertal 2002)

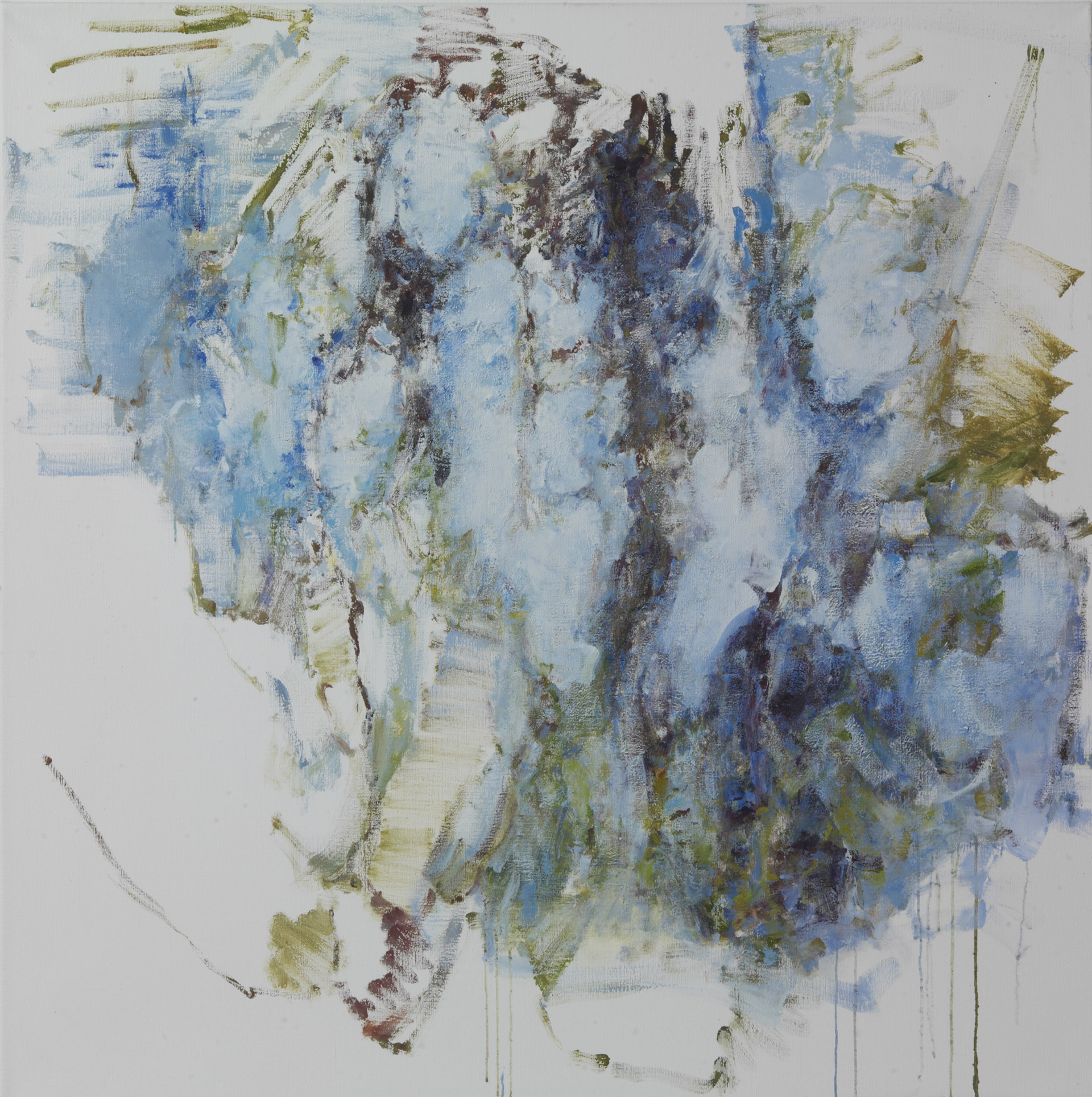

Thomas Kohls Landschaftsbilder der letzten Jahre zeichnen sich durch Offenheit und Leichtigkeit aus. Diese Wirkung entsteht, weil die Spuren der Herstellung sichtbar bleiben. Das Weiss des Grundes ist nicht nur in den Arbeiten auf Papier, sondern auch in vielen Gemälden präsent, so dass wir gewissermassen zu Zeugen des Malprozesses werden. Dabei bestehen grosse Unterschiede zwischen den Bildern, insbesondere was ihre gegenständliche Einlösbarkeit betrifft. Zum einen finden sich Landschaften, deren Topographie leicht nachzuvollziehen ist. Klar steht uns etwa die Küstenlinie von Cumbria (1990) vor Augen, zu der hin sich das Land hügelig ausbreitet, unter einem bewölkten Himmel, durch den aber auch einzelne Sonnenstrahlen dringen und die Erde stellenweise regelrecht aufleuchten lassen. Zum anderen begegnen dicht verwobene Strukturen, Farbflächen und Pinsellinien schieben sich in- und übereinander, etwa bei den Lahn-Bildern (2001), die wir deshalb vielleicht nur zögernd als Landschaften ansprechen: Hier ist die Horizontlinie wenig ausgeprägt, und es wird deutlich, wie tief diese in unseren Sehgewohnheiten wurzelt und unsere Vorstellung von Landschaft beeinflusst.

In erster Linie ist es die Farbigkeit, die Assoziationen an Landschaften auslöst. Die Grün-, Blau-, Braun- und Grautöne verbinden sich in unserer Erinnerung mit bewachsenen Hängen, Seeufern und Flüssen, mit Meer oder Himmel, rauhen Erdformationen oder gar mit den Schneefeldern und Eiskappen hoher Berggipfel. Die Farben sind einmal schwerer, dichter, gestisch bewegt, einmal leichter, transparenter, flüssiger. Bisweilen überwiegt ein Mischton, ein Grün-Ocker-Grau, das sich stellenweise zu gesteigerter Buntheit verdichtet, zum Beispiel zu Ocker-Rot wird, als ob eine Flamme ins Bild züngelte.

Öfters wiederholen sich Kompositionen, immer wieder stürzt auf den Loreley-Ansichten (2000) der Fels schroff in den Fluss. Die Differenzen von Bild zu Bild sind im Atmosphärischen auszumachen. Wörtlich verstanden, haben wir es mit unterschiedlichen Wetterverhältnissen zu tun. Wischungen lassen an Wind denken, an aufgewühlten Himmel. Vor allem das Licht ändert sich. Bald scheint etwas Dunst oder Nebel wie ein Schleier über der Landschaft zu liegen, bald strahlen die Farben hell und klar wie an einem Morgen, kurz nach dem Regen, bald wirkt alles grau und trüb, Wolken türmen sich. Der Begriff des Atmosphärischen bezieht sich aber auch auf die unterschiedliche Emotionalität, welche die Bilder ausstrahlen. Es erscheint nur folgerichtig, dass unsere Sprache teilweise gleiche oder ähnliche Adjektive verwendet, um das Wetter oder um Stimmungen zu beschreiben – «strahlend», «trüb», «sonnig» –, schliesslich bestehe ja auch, wie viele glauben, ein Zusammenhang zwischen dem Wetter und unserer Gemütsverfassung.

DDass Thomas Kohl seine Bilder in Serien schafft, erscheint nur folgerichtig, wenn wir uns das Verständnis von Landschaft, wie es uns in seiner Malerei entgegentritt, vergegenwärtigen: Das Landschaftliche zeichnet sich durch stetige Umbildung aus, alles ist in diesen Prozess einbezogen. Und es ist die menschliche Wahrnehmung, in der sich der Wandel erst manifestiert. Der Künstler verleiht einem Augenblick Gestalt. Die Betrachter vollziehen das Entstehen der Formen nach und erleben von Werk zu Werk eine sich verändernde Welt.

In eine etwas andere Richtung weisen die Werke, die sich aus mehreren Teilen zusammenfügen, zum Beispiel die Walliser Alpen in fünf Ansichten vom Mont Blanc de Cheilon über den Lac de Chamois, die Tête Noire, die Pointes de Tsena Refion bis zum Mont de Cion zeigen (1998). Fünf mögliche Blicke, fünf Konkretisierungen alpiner Topographie, fünf Gestimmtheiten, vom heiter-lichten «weissen Berg» bis zum dräuenden «schwarzen Kopf». Friesartig aneinandergereiht, behalten die Gemälde ihren Eigenwert, schliessen sich nicht etwa zum kontinuierlichen Panorama zusammen. Sie sind vielmehr Facetten eines Ganzen, eines Ganzen aber, das nur in der Rezeption erfahrbar wird. Der Betrachter ist umgeben, befindet sich mitten in Malerei, dies eine Erfahrung, die ähnlich angesichts der beschriebenen Bildserien zu machen ist. Der Versuch, Landschaft in Bildzyklen einzufangen, könnte uns an Ukiyo-e erinnern, die japanischen «Bilder der fliessenden, vergänglichen Welt», die im Farbholzschnitt des 18./19. Jahrhunderts zu höchster Blüte fanden, denken wir an Hokusais 36 Ansichten des Fuji (1823–32) oder an Hiroshiges 53 Stationen des Tokaido (1833/34) und 100 Ansichten von Edo (1856–58).

Thomas Kohl scheint es weniger um die Klarheit der Struktur oder um die Materialität der Darstellung zu gehen. Licht- und Farbphänomene stehen im Zentrum. So skizzenhaft und schnell gemalt die Bilder auch wirken mögen, sind sie doch das Resultat intensiver, genauer Beobachtung. Landschaft formiert sich gleichsam unter unserem Blick, fliessende Farbschleier lassen die Berghänge von West (2001) entstehen, gleichzeitig scheint sich das Landschaftliche wieder in impulsive Pinselzüge aufzulösen. Der Pinselduktus, die Farbe in ihrer materiellen Qualität erweisen sich als ebenso wichtig wie das Motivische. An ihnen ist das Vergehen der Zeit direkt ablesbar: Farbe rinnt, bahnt sich ihren Weg, verdeckt untere Schichten. So konserviert sich die Herstellung als Prozess, den wir im nachvollziehenden Betrachten aufleben lassen. Dass sich Landschaft erst im Wahrnehmen generiert, findet darin ein sinnfälliges Äquivalent.

Die Bilder von Thomas Kohl sind sensible Einfühlungen in das Atmosphärische des Wetters, in die wechselhaften Strömungen emotionaler Befindlichkeit. Stets sind wir Zeugen prozesshafter Entstehungs- und Umbildungsvorgänge. Flüchtig bilden sich Elemente des Landschaftlichen heraus, die erst durch unsere Anschauung und Einlassung ihre bildnerischen Kraft entfalten.

Marianne Wackernagel arbeitet am Museum für Gegenwartskunst/Kunstmuseum Basel.

________________________________________________________________________________________________________

LaFreie Landschaft. Über Malerei bei Thomas Kohl

von Jörg Probst

(Aus dem Katalog „Die Blaue Stunde“ zur gleichnamigen Ausstellung der Galerie Epikur, Wuppertal 2002)

Daß Landschaftskunst der Malerei die meisten Freiheiten gestatte, findet sich als Topos in den frühesten Texten der Kunstliteratur. „Denn bey der großen Mannigfaltigkeit, welche in dieser Gattung der Malerey herrschen kann, hat der Maler mehr Gelegenheiten, als in allen übrigen Arten dieser Kunst, bey der Wahl der Vorwürfe auf seine Zufriedenheit und Ergötzung zu sehen.“ Als „Herr über alles, was man auf der Erde, oder auf dem Wasser oder in der Luft sieht“ kann der Maler in der Landschaft frei mit allem Sichtbaren schalten und walten.[1] Studien nach den Formen der Natur lassen den Maler der eigenen Mittel bewußt werden und zunächst in seinen Fähigkeiten der Bildung und Nachbildung wachsen – um schließlich über die Natur hinaus zu wachsen.

Als Naturbeherrschung besitzt die Landschaftskunst ein eigentümliches Pathos:„Er erschafft Stille, die Kühle und den Schatten der Wälder. Er wagt furchtlos die Sonne oder den Mond am Firmament zu zeigen. Er hat der Natur ihr Geheimnis entrissen; alles, was sie hervorbringt, kann er wiedergeben.“[2] heißt es in einem anderen klassischen Text über den Landschaftsmaler. Landschaftskunst tritt mit dem Sichtbaren in einen eigenwilligen und erfinderischen Kontakt. Die Moderne hat von der Landschaftsmalerei ausgehend die Abstraktion entdeckt. So groß ist der Spielraum, den diese Gattung eröffnet, daß noch 1996 die Landschaft als Herausforderung der Malerei zum Experiment in eigener Sache erklärt werden kann.[3]

Das freie Schalten und Walten der Malerei mit allem Sichtbaren gibt der Malerei nicht bloß die Möglichkeit einer Erzeugung beliebiger Stimmungshaftigkeit. Landschaftskunst als Naturbeherrschung setzt eine Selbstbeherrschung der Malerei voraus, die leicht über die bloße Nachahmung von Natur hinausgeht. „Die Malerei fußt zwar auf aus der Natur abgeleiteten Gesetzen, doch entwickelt sie ihre Sprache immer mehr aus sich selbst heraus. Das mag man autonom nennen.“[4] Paradoxerweise ist deshalb gerade das Landschaftsbild ein Beispiel für die Fragwürdigkeit der Naturnachahmung in der Kunst. Statt eines sogenannten Fensters zur Natur ist ein Landschaftsgemälde vielmehr Ausdruck einer bestimmten Art von Bildbewußtsein und der Vergegenwärtigung von Natur und Wirklichkeit. „Das Auge des Künstlers ist kein passives Auge, das den Eindruck der Dinge lediglich empfängt und aufzeichnet. Dieses Auge ist durchaus konstruktiv.“[5] Ähnlich lautend spricht de Piles von Landschaft als „angenehme Täuscherey“.[6]

II

Landschaftsbilder sind künstliche Wirklichkeiten. Als Simulation von Wirklichkeit ist die Landschaftsmalerei schon sehr früh Gegenstand der Medienwissenschaft. Ernst Cassirers Gedanken kreisen stets um Landschaftsdarstellungen, wenn es ihm um die Kunst der Malerei geht.[7] Dieses Interesse für das Bild als Landschaft ist durch Platon stimuliert. Das mag angesichts des Platonischen Ikonoklasmus paradox erscheinen. „Ich befürchtete, ich möchte ganz und gar an der Seele geblendet werden, wenn ich mit den Augen nach den Gegenständen sähe, und mit jedem Sinn versuchte, sie zu treffen. Sondern mich dünkt, ich müsse zu den Gedanken meine Zuflucht nehmen, und in diesen das wahre Wesen der Dinge anschauen.“[8] heißt es im Phaidon ironisch zur Betrachtung einer Landschaft bei Sonnenfinsternis. Natur mit den Sinnen zu begreifen bedeutet, Simulationen und bloßen „Schatten“[9] zu erliegen und die wahren Begrifflichkeiten als das „Land der Ideen“[10] zu verfehlen. Das Bild als Landschaft steht zwischen „Sinn und Sinnlichkeit“[11]. Als Naturbeherrschung ist Landschaftsmalerei für Cassirer eine offene platonische Frage.

Das Lob der Landschaftskunst als Naturbeherrschung und Ernst Cassirers Gedanken über symbolische Form stehen durch Platon in einem engen Verhältnis. Platons Zweifel an der Authentizität des Sichtbaren haben schon für Shaftesburys Ästhetik der Empfindsamkeit Pate gestanden.[12] Landschaftskunst als Naturbeherrschung bedeutet bei Cassirer Natur auf ihren Begriff zu bringen und in den Formen das Wesen und den Charakter der Landschaft und ihrer Stimmungshaftigkeit zu sehen. Cassirers Blick auf die Landschaft mit den „Augen eines Künstlers“ gleicht einem Spaziergang durch die Matrix der Natur. „Ich fange an, ein Bild von ihr zu formen. Damit habe ich ein neues Terrain betreten, das Feld nicht der lebendigen Dinge, sondern der ‘lebenden Formen’. Nicht mehr in der unmittelbaren Wirklichkeit der Dinge stehend, bewege ich mich nun im Rhythmus der räumlichen Formen, in der Harmonie und im Kontrast der Farben, im Gleichgewicht von Licht und Schatten. Der Eintritt in die Dynamik der Form begründet das ästhetische Erlebnis.“

Malerei sei „nicht Nachahmung, sondern Erfindung von Wirklichkeit“ faßt Cassirer seinen platonischen Blick auf die Landschaft zusammen. Der Landschaftsmaler Thomas Kohl teilt diesen platonischen Blick. „Landschaft ist ein Modell, das sich der Mensch geschaffen hat, um Natur zu verstehen.“[13] Daß es sich mit dem Bild als Landschaft immer schon um eine Abstraktion handelt, führt Kohl mit den Mitteln der Abstraktion sinnfällig vor Augen. Diese Abstraktion umfaßt dabei nicht nur allgemeingültige gegenstandslose Formen und Farben als Selbstgespräch der malerischen Abstraktion im herkömmlichen Sinn.

Das Sichtbare wird ebenfalls zur Metapher für Malerei. In Kohls platonischen Abstraktionen kommen Berg und Tal, Himmel und Erde als Formeln oder Floskeln für Wirklichkeit vor. Formal stehen die Bilder Kohls, die auffällig und sinnfällig die Schrift des Pinsels[14] und die Farbspur inszenieren, den abstrakten Bildern Gerhard Richters nahe. Kohls dynamische Skizzenmanier gibt dieser Vorgabe jedoch eine andere Richtung.

Die Skizze als Bildversuch wird hier zu einer platonischen Anspielung. Darin unterscheidet sich Kohl grundlegend von seinem Lehrer Gerhard Richter. Kreisen dessen abstrakte Farbräume oder die berühmten Fotovermalungen wirklich um das Bild als Bild? Richters Abstraktionen und Bildverfremdungen sind vor allem hintergründige Romantisierungen und überlegene Ästhetisierungen der als banal empfundenen Welt. „Die Welt ist nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt.“[15] Der Nietzsche-Leser Gerhard Richter herrscht in diesem Sinne über die Landschaft sarkastisch als „Anarchist“.[16]

III

Der Platon-Leser Thomas Kohl thematisiert die Naturbeherrschung der Landschaftsmalerei als Spekulation von Wirklichkeit. Oft entsteht der Eindruck, die wirbelnden Formen und Strukturen auf diesen Gemälden werden durch Zufall zu Landschaften. „Die Malerei erwächst nicht aus der Landschaft, die Landschaft entsteht aus der Malerei.“[17]Manche Bilder tragen Ortsnamen. Doch diese scheinbar notierende skizzenhafte Malerei trennt sich von jeglicher Verpflichtung zur Beschreibung. Kohls Landschaften sind weder stimmungshaft noch topographisch genau. Die Überflüssigkeit von Vorlagen und Motiven gehört zu den Pointen der Landschaften von Thomas Kohl. Doch auch als autonome Kunstwerke und Malerei um ihrer selbst willen unterschätzt man diese Bilder.

Was Malerei im platonischen Sinne heute leisten kann, geht weit über Stil und peinture hinaus. Mit dem Topos der Landschaftskunst als Naturbeherrschung verbindet sich das freie malerische Gebieten über alle beobachteten Facetten der Wirklichkeit. Im Medienzeitalter sind diese Facetten um die modi erweitert worden, in denen Natur in den anderen Medien erscheint. Manche Gemälde Thomas Kohls erfassen diesen Spielraum und lassen z.B. fotografische Effekte mit malerischen Texturen verschmelzen. Im Gestus des Experimentes und der Skizze überläßt sich die Malerei dann der Dynamik der Formen und jongliert die Wirklichkeit in ihren natürlichen und unnatürlichen Möglichkeiten und fügt deren neue hinzu.[18]

Naturbeherrschung bedeutet heute mehr denn je die Freiheit im Spiel mit den Formen.[19] Landschaftskunst ist darum eine Domäne der Malerei geblieben. Wenn sich die Varianten der Wirklichkeitssimulation im Medienzeitalter auch vervielfältigen, bleibt es doch dem Blick auf das Leben der Formen und damit der Malerei überlassen, diese Simulationen als Wirklichkeit zu entdecken. Es kann nur verwundern, daß es nach der Malerei noch eine Wahrheit geben könnte.[20] Malerei geht es nicht um sinnlich Zufälliges, sondern um die Form als das eigentlich Charakteristische und Symbolische im Bild. Neue Bildwirklichkeiten erweitern diesen Spielraum der Form. Deshalb gibt es auch und gerade für die Malerei nach wie vor einen beweglichen Horizont.

Jörg Probst arbeitet in Berlin als freier Ausstellungsmacher mit dem Schwerpunkt Malerei.

[1] Roger de Piles, Von der Landschaft, zit. nach: Oskar Bätschmann, Entfernung von der Natur. Landschaftsmalerei 1750-1920, Köln 1989, S. 245.

[2] Denis Diderot, Aus dem „Salon von 1763“, XI. Vernet, in: Denis Diderot, Ästhetische Schriften, Berlin und Weimar 1967, 1. Bd., S. 459.

[3] „Die einzige Alternative zur Landschaftsmalerei, behauptete Joan Nelson einmal, wäre für sie eine Form der abstrakten Kunst; denn letztlich ginge es ihr um das Experiment der Farbe; Wie wendet man sie an und was kann man mit ihr machen.“, zit. nach: Kat. Landvermesser, hrsg. v. Andreas Bee u. Martin Stather, Mannheim 1996, S. 52.

[4] Werner Busch, Autonome Landschaft?, in: Kat. Landschaften von Pieter Breughel bis Wassili Kandinsky. Die Sammlung Thyssen-Bornemisza, München 2001, S. 27.

[5] Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen, Hamburg 1992, S. 232.

[6] De Piles, wie Anm. 1, S. 246

[7] Cassirers bloße Beschreibung der ästhetischen Ausdrucksfunktion einer Linie spielt auf Landschaft an. In: Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Darmstadt 1953, Bd. 3, Kapitel V: „Symbolische Prägnanz“, S. 232.

[8] Platon, Werke, Berlin 1826/1987, Bd. II/3, S. 63.

[9] Platon, Der Staat, Berlin 1828/1987, S. 232.

[10] Ernst Cassirer, Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen, in: Vorträge der Bibliothek Warburg II. 1922-1923, I. Teil, Leipzig 1924, S. 11.

[11] Ernst Cassirer, Symbol, Technik, Sprache, hrsg. v. E.W. Orth u. J.M. Krois, Hamburg 1996, S. 11.

[12] „Denn niemals hat die Form wirkliche Macht, wo sie nicht für sich betrachtet, beurteilt, untersucht wird, sondern nur ein zufälliges Merkmal oder Zeichen dessen darstellt, was die erregten Sinne beschäftigt.“ Dieses und die folgenden Zitate nach Cassirer, wie Anm. 5., S. 249, 233f. und 220.

[13] Thomas Kohl, Landschaft, in: Kat. Romantik in der Kunst der Gegenwart, Aachen 1993, S. 30.

[14] Der Pinsel arbeitet mitunter wie eine Schreibfeder. Der manchmal kalligraphische Charakter der Gemälde Thomas Kohls legt auch eine Parallelisierung mit Schriftbildern, kalligraphischer Abstraktion oder natürlich auf theoretischer Ebene einen Vergleich von peinture/ecriture im Sinne Jacques Derridas nahe.

[15] Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Stuttgart 1993, S. 11.

[16] Jürgen Harten, Der romantische Wille zur Abstraktion, in: Gerhard Richter. Bilder 1962-1985, Köln 1986, S. 7.

[17] Martin Stather, Feld. Zur Genese des Landschaftsbildes, in: Kat. Feld. Thomas Kohl, Mannheim 2000, S. 2.

[18] In diesem Zusammenhang stand die Beteiligung Thomas Kohls an meinem Projekt „Episoden. Malerei heute im kleinen Format.“ Siehe dazu den Text „Affären, Episoden, Kapricen. Das moderne Skizzenbild“ unter www.peinture.de.

[19] Cassirer, wie Anm. 5, S. 218.

[20] Michael Wetzel, Die Wahrheit nach der Malerei, München 1997.

_________________________________________________________________________________________________________

Feld. Zur Genese des Landschaftsbildes

von Martin Stather

(Aus dem Katalog „Feld“ zur gleichnamigen Ausstellung des Mannheimer Kunstvereins, erschienen 2000)

Eine Landschaft. Rechts, in schwarz und grün, türmt sich ein Baum auf, hart von der Seite und von oben angeschnitten. Links, in der Ferne, Berge, davor Büsche, Bäume, ein Tal. Grafische Formen wechseln mit flächiger Form und informellen Kürzeln, der Duktus jedes einzelnen Pinselstriches bleibt stehen, steht für sich und verbindet sich erst im malerischen Geflecht, mit Fläche und Tiefe zum Landschaftseindruck. Die Einzelformen wie Baum, Berg oder Busch sind kaum aus dem Chaos der Pinselführung zu isolieren – näheres Hinsehen löst das Gesamtbild sofort auf und lenkt den Blick auf die Struktur der Malerei selbst. Nicht die Lesbarkeit des Bildes ist hier von Interesse, sondern die Entstehung von Form aus der Malerei selbst. Die Malerei erwächst nicht aus der Landschaft, die Landschaft entsteht aus der Malerei.

Das Bild der Landschaft in der zeitgenössischen Kunst setzt sich aus vielen Facetten unterschiedlicher Provenienz zusammen. Mehr und mehr wird Landschaft als eine begriffliche Konstruktion verstanden, die ein zunehmend brüchiges Konzept zwischen Wirklichkeit und Vorstellung meint. Malerei, Plastik, Fotografie und Installation haben sich gleichberechtigt und mitunter medial übergreifend des Themas bedient und zweifelsohne hat die Malerei mit dem Gewicht der Tradition auf ihren Schultern in der Wahl der Mittel der Darstellung heute den weitaus schwersten Part.

Das Vertrauen auf die Utopie eines ganzheitlichen Konzeptes sowohl der Malerei als auch der Naturbetrachtung ist bekanntermaßen längst einem Konzept steter Veränderung und experimenteller Beschreibungsstrategien gewichen, die zu einer zwar fragmentierten, aber offenbar dennoch zeitgemäßer-exakteren Zustandsbeschreibung taugen. Von der Beschreibung der Natur hin zu einer Reflexion über den Einsatz malerischer Mittel im Bild: Landschaft als künstlerische Konstruktion von Natur war gleichzeitig immer auch eine Bestandsaufnahme nicht nur des jeweiligen Diskurses über Natur und ihren Stellenwert im Leben der Menschen, sondern betraf auch den jeweiligen Stand malerischer Theorie, die sich nicht zuletzt an dem traditionellen genre messen ließ. Thomas Kohls Konzept der Landschaft hat in seinen Bildern seit Beginn der 90er Jahre in zielgerichteter Bewußtheit zu unterschiedlichen und differenzierten Ausformungen gefunden. Sein Landschaftsbild oszilliert im Kern zwischen einer gegenständlichen malerischen Tradition, die die Naturimpression mit jeweils zeitgenössischen Mitteln umsetzt und Strategien einer ungegenständlichen Moderne, die Flächigkeit und Eigenwert der Farben betonen. Sind manche der Arbeiten in diesem Sinne eher als Topografien der Malerei selbst zu sehen, scheinen andere auf den ersten Blick ganz einer romantischen Haltung zu huldigen, die sich beim näheren Hinsehen im wahrsten Sinne des Wortes jedoch verflüchtigt. Ferne und Nähe sind zentrale Bezugspunkte in der Malerei von Thomas Kohl, die sich nie auf einen verbindlichen Betrachterstandpunkt festlegen läßt. Die räumliche Organisation vermittels Tiefenperspektive verhält sich uneinheitlich und bildet vielfach nur eine Folie, die der Maler gezielt einsetzt, um dem eine Flächigkeit entgegenzusetzen, die den Tiefenraum teilweise wieder aufhebt. Ebenso verhält es sich mit dem Fragmentarisch-Skizzenhaften vieler Arbeiten, das einerseits die Flüchtigkeit des Eindruckes betont, auf der anderen Seite eine Nähe zum Gegenstandslosen im malerischen Detail sucht, ohne den Gegenstand selbst gänzlich außer Acht zu lassen.

Die Malerei entsteht unter der Beteiligung vieler Geburtshelfer. Nicht eine wie immer geartete Naturbetrachtung romantischer, analytischer oder kritischer Art bildet das Fundament des Bildes (ohne daß diese per se ausgeschlossen wird), dafür treten Probleme der Organisation von Fläche und Bildraum, einer malerischen Gestik und Formwillens, sowie eine bewußte Distanz zur Darstellung selbst in den Vordergrund. Diese Distanz ergibt sich wie bei einer Zugfahrt durch eine Landschaft, verglichen mit einer Wanderung durch die freie Natur. Der direkte Kontakt ist gefiltert; durch eine Glasscheibe, die Bewegung oder durch mediale Vermittlung, die einen Großteil unserer Naturerfahrung ausmacht. Der Bezug zur Landschaft hat sich wesentlich durch die Form der Bewegung und ihre Geschwindigkeit verändert. Heute wird Natur/Landschaft am ehesten als mediales Ereignis (Besteigung der Eiger-Nordwand live im TV) oder aber als rasch wechselnde Kulisse wahrgenommen, die einzelne Stationen einer Reise voneinander separieren. Thomas Kohls Landschaften lassen all dies spürbar werden; die Geschwindigkeit, mit der man sich von einem Ort zum anderen bewegt, die daraus resultierende Wahrnehmung als Fragment, die durchgehende Kultivierung der Natur durch extensive Nutzung und Aneignung, wie auch den Verbrauch von Resten unberührter Natur durch die Anverwandlung in Parzellen der Zivilisation. Ohne mediale Bilderwelt sind seine Landschaften nicht zu denken.

Durch moderne Kartierungsmethoden vom Weltraum aus bleibt kein Stück der Erde mehr unerfasst – das Zeitalter der Entdeckungen ist endgültig vorbei. Konsequenterweise hat die Malerei sich auf eine Reise begeben, die stärker über die eigenen Mittel reflektiert, denn uneinlösbare Erwartungen auf die Landschaft projiziert. Bewußte malerische Uneinheitlichkeit ist die Voraussetzung für die Entstehung von Ansichten, die den Stand der Natur wiedergeben. Die brüchige Oberfläche ist deutlich im Geflecht einer Malerei, die mit grafischen Elementen genährt ist, die den Malgrund ungeniert und unstrukturiert wie skizzenhaft sehen läßt, die den Zufall in Form von Laufspuren der Farbe mit einbindet im Entstehungsprozeß. Malerei ist Malerei ist Malerei: Landschaft ist Vorwand und Thema zugleich, der Ausschnitt im Bild ist auch Ausschnitt der Malerei. Auch wenn Landschaft schon immer eine künstlerische Hilfskonstruktion war, ein Modell, mit dem Natur als sujet fassbar wurde, so hat diese Konstruktion heute keinesfalls ausgedient, ist jedoch einem grundlegenden Umbau unterworfen. Die Dekonstruktion der Natur ist im Landschaftsbild des 20. Jahrhunderts der Erfahrung der Dekonstruktion der Wirklichkeit nachvollzogen worden. Fragment und Uneinheitlichkeit im Landschaftsbild weisen aber nicht nur auf die zunehmende Fragmentierung von Lebenszusammenhängen und Wirklichkeitsrezeption im Zeitalter der Globalisierung hin, sondern charakterisieren vor allem eine künstlerische Strategie, die sich seit einer eklektizistischen und eher affirmativ rückwärts gewandten Postmoderne auf Widersprüche einläßt, diese bildnerisch thematisiert und in einer spezifischen Offenheit der Form einer ganzheitlicheren Betrachtung annähert, als dies vielleicht jemals der Fall war.

Dr. Martin Stather ist Direktor des Mannheimer Kunstvereins.

_________________________________________________________________________________________________________

Bergstücke

Martin Stather

(Aus dem Katalog „Berge“ zur gleichnamigen Ausstellung der Galerie Epikur, Wuppertal 1997)

Am Anfang ist Landschaft. Ein Bergrücken dominiert das Bildformat. Konturen fasern aus, verschmelzen mit dem Umraum im Gestischen der Malerei. Der Duktus des Pinselstriches bestimmt die Dynamik des Bildaufbaus, legt lasierend Schichten von Farbe übereinander. Zonen geringerer Farbdichte, in denen die Grundierung durchscheint und Zonen konzentrierten Farbauftrages wechseln sich ab, bilden ein Farbgeflecht, oft am Rande der Auflösung geschlossener Form. Das Bild der Natur verharrt in der Distanz, zeigt keine Detailschärfe. Gitterförmige, informelle Strukturen, parallele Farbsetzungen, Farbadern, die sich über die Leinwand ziehen und rigoros gemischte, tonige Farbverläufe verschränken sich zu einem Bild der Landschaft, das allein auf die Imaginationskraft der Malerei vertraut. Die Seherfahrung des Betrachters, mithin: die bewußte Auseinandersetzung mit den historischen Konzepten der Landschaftsdarstellung bilden die Voraussetzung für das konsequente ästhetische Konzept der Malerei Thomas Kohls, die sich aus einer zeitgenössischen Position heraus mit der Entwicklung des Naturbildes beschäftigt.

Kohls Landschaften sind daher nicht im engeren Sinne als abbildhaft zu lesen. Sie sind ausschnitthaft, autonom in der Wahl der künstlerischen Mittel und verschließen sich der Aneignung als Wiedergabe eines Standards, der die Naturerfahrung noch immer mit einem verlorenen Teil des Selbst gleichsetzt. Thomas Kohl hat hierzu ausgeführt: „Es gibt keine Landschaft. Landschaft ist ein Modell, das sich der Mensch geschaffen hat, um Natur zu verstehen. … Landschaft ist ein Schnitt, ein Blick auf ein vielleicht ökologisch zu nennendes Ganzes, das irgendwo anfängt und aufhört.“

Die Imagination der Natur in der Landschaft ist in den malerischen Konzepten der letzten Jahre wieder zunehmend wichtiger geworden, eine Imagination, die das Schöpferische des Malaktes in der Natur wiederfindet im Bewußtsein, daß eine Aufhebung dieser Trennung nicht möglich ist. Damit ist auch Kohl weit entfernt von falscher Naturschwärmerei idyllischer Ansichten oder von Romantizismen, die den Blick auf die Natur eher erschweren denn erleichtern. Keine feste Kontur bietet sich dem Blick, die Landschaften entziehen sich in der Auflösung in die abstrakte Form des einzelnen Pinselstrichs. Das Bild der Naturlandschaft ist fließend geworden, entzieht sich immer mehr dem Zugriff des Menschen, umso mehr dieser realiter seine Spuren in ihr hinterläßt. Die Ansichten sind lapidar und gerade deshalb von höchster Glaubwürdigkeit: Bergformationen, Gletscher, Täler, die keine Spur der Zivilisation tragen und doch gerade an dieser leiden. Je urtümlicher sie daherkommen, desto stärker scheinen sie das Stigma des Menschen zu tragen. Sie bieten keinen Rückzug mehr, hier ist die Reise zu Ende. Alle Zivilisation ist in diesen Landschaften mitgedacht.

Die idealische, erhebende Darstellung der Landschaft kann in diesem malerischen Konzept keinen Platz mehr haben. Auch eine Theorie der Utopie von Natur, die höchstens, wenn überhaupt, in der Vorstellung existieren könnte, oder wie sie etwa Alexander Kluge sarkastisch als Rekonstruktion nach der großen Katastrophe beschrieben hat, ist in den Bildern Thomas Kohls kaum auszumachen. Eine zeitgenössische Bestandsaufnahme des Themas Landschaft/Natur ist gefragt. Bruchstückhaft, ausschnitthaft sind die Ansichten, die Zusammenhänge sind für immer verloren gegangen. Der Maler betont dieses, indem er in vielen Arbeiten diesen Ausschnitt bewußt macht, seitliche und untere Begrenzungen mit vertikalen und horizontalen Pinselstrichen setzt. Die Farbigkeit ist meist gedeckt, oft schmutzig verwaschen und verbindet den Landschaftseindruck untrennbar mit einer scheinbar jahreszeitlichen oder atmosphärischen Stimmung. Die hieraus resultierende malerische Dichte scheint vordergründig auf eine herkömmliche Strategie des Stimmungsbildes, das gerade in der Landschaftsmalerei eine lange Tradition hat, hinzudeuten. Nichtsdestotrotz verbindet sich damit eher eine malerische Strategie, die einen Weg zwischen koloristischer Farbdichte und flächiger Farbwirkung sucht und sich das traditionelle und mit bestimmten Vorstellungen belastete sujet der Landschaftsmalerei dafür als Vehikel nutzbar macht.

Thomas Kohl problematisiert den Begriff der Landschaft, indem er diese malt. Damit begibt er sich auf ein gefährliches Terrain, steht auf der Spitze eines Eisberges, dessen restliche 90%, die gesamte Kunstgeschichte der Landschaftsdarstellung, unter Wasser liegt. Insofern bedeutet jedes Bild eine Auseinandersetzung nicht allein mit Leinwand und Imagination, sondern zwangsweise auch mit der Tradition der Darstellung. Die Malerei wird zum offenen Thema der Malerei. Damit erhält sie jedoch auch die Chance, zu einer selbstbestimmten Arbeitsweise zu finden, auf autonome Mittel der Darstellung zu rekurrieren und neu zu entwickeln, die wiederum auf die Art und Weise der Darstellung zurückwirken. Auf diese Weise erhalten die Landschaften Thomas Kohls eine selbstbewußte Evidenz, die den Diskurs über Natur und Landschaftsbild wieder einfordert und damit über die Darstellung der Landschaft weit hinausweist.

Dr. Martin Stather ist Direktor des Mannheimer Kunstvereins.

____________________________________________________________________________________________________________________

Ein Sonnenuntergang

von Christoph Braendle

(Aus dem Katalog „Über die Ebene hin“ zur gleichnamigen Ausstellung des Sinclair Hauses Bad Homburg, erschienen im Kehrer Verlag Heidelberg 2004)

Wann beginnt ein Sonnenuntergang? Beginnt er, wenn die Sonne den Zenit überschritten hat, aber noch lange in seiner Nähe zu hängen und jede Abwärtsbewegung zu verweigern scheint, beginnt der Sonnenuntergang schon, wenn sich die Sonne noch gut in ihrem Gleichgewicht hält und die Vorstellung absurd wirkt, dass der Horizont sie anziehen und herabziehen könnte, oder beginnt er später, beginnt er, wenn die Sonne noch blendet und noch heißer Tag ist, oder beginnt er erst dann, wenn die Temperatur der Luft plötzlich um ein paar Grad abfällt, was immer im gleichen Moment zu geschehen scheint, jetzt zum Beispiel oder damals, als der Aquarellist durchs Nordtor das Städtchen betrat und über die Marktstraße schritt mit ihren bunten Boutiquen links und rechts und den vielen Menschen in fremden Gewändern, dem Lärm und den Gerüchen, um dort, wo das Gedränge sich auflöste, nach rechts abzubiegen, vorbei am Hammam und an der offenen Tür, durch die man in den Keller hinabsieht zu den zwei Männern, die Kohlen in den Ofen schaufeln, und bald wieder nach links sich zu wenden auf die lange Rue Mohammed ben Abdallah, die ihn schließlich zur Place Prince Moulay Hassan brachte, wo er vielleicht ins Hotel Beau Rivage ging, vielleicht ein Zimmer im zweiten Stock nahm, wahrscheinlich seinen Koffer auspackte, die Zahnbürste hier, die Socken da, bestimmt auf den Balkon trat und hinabschaute auf den Platz und hinüber zu den großen Häusern am Platz, die offene Fläche dahinter und wieder dahinter den Hafen, um dann aufs Dach des Hotels zu steigen und das ganze Städtchen zu betrachten, das zwischen der langen Bergkette und dem Meer am Ende einer großzügigen Bucht liegt, welche die letzten Ausläufer eines harten Gebirgsfingers gegen den wilden Ansturm des Meeres schützen mit Riff und Inseln und Inselchen, die die Phönizier und Römer die Purpurnen nannten und die Portugiesen und Franzosen Mogador, während die Araber dem Städtchen, das seine Existenz der glücklichen Fügung verdankte, dass Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah den Franzosen Théodore Cornut beauftragte, einen internationalen Handelsplatz zu entwerfen, einen Namen mit vielen Vokalen gaben, der »das Bild« oder »das Gemälde« oder »die Photographie« heißen kann, was den Aquarellisten um so passender dünkte, als im Moment, da er auf die Terrasse trat, alle Bewegungen ganz erlahmten, als wollte das Städtchen wirklich nur noch Bild sein, beginnt also der Sonnenuntergang, wenn der Aquarellist das Papier auf die Unterlage legt und die Farben, das Wasser und die Stofflappen bereitstellt, damit er die- ses Bild, das für ihn und alle anderen eine Tatsache ist, in seine eigene Wirklichkeit, in sein eigenes Bild und in seinen höchstpersönlichen Moment übertragen kann mit ein paar leichten Pinselstrichen, die er mit ungeheurer Präzision zu setzen versteht, oder beginnt der Sonnenuntergang, wenn er noch einmal aufschaut, um das äußere Bild mit dem inneren in Übereinstimmung zu bringen, welche Übereinstimmung zugleich eine große Transformation darstellt, eine Verwandlung vom Raum in die Fläche, von der Natur in Kunst und von der Bewegtheit in eben die erstarrte Zeit eines Winterschlafs zum Beispiel, dem dieses Städtchen mit seiner von mächtigen roten Mauern umgebenen weißen Medina erlag, mit dem Hafen, der zone industrielle und der weißen nouvelle ville, dieses unglaublich saubere, helle Städtchen mit den blauen Türen und Fensterrahmen, den Möwen und vielen Katzen, dieses Städtchen, das zu seiner besten Zeit siebzehn Konsulate beherbergt hatte und die Heimat von zwanzigtausend Juden gewesen war, mit zweiunddreißig Synagogen, während es jetzt weder Konsulat noch Synagoge und gerade wieder sieben Juden gibt, und das als Handelsplatz gegen Casablanca alles verloren hat, dieses Städtchen, das mit ständigen Winden lebt, oder beginnt der Sonnenuntergang, wenn unversehens ein noch heftigerer Wind aufkommt, der Altsilberstreifen auf das helle Katzensilber des Wassers malt, oder erst dann, wenn die Sonne wie ein Milchauge zwei Handbreit über dem Erdenrand verharrt und manche Strahlen durch Gewitterwolkenlöcher wirft: beginnt jetzt schon der Sonnenuntergang, obwohl die Erfahrung lehrt, dass es noch Weilen dauern wird, bis die Sonne sich ganz ins Meer geworfen hat, auch wenn sie sich rasch hinabstürzen und einfach verschwinden könnte, oder jetzt, da sich quasi der Vorhang öffnet und das grandiose Spektakel wirklich anhebt, jetzt nämlich färben kräftige Ockertöne die hellen Strahlen und setzen sie voneinander ab, Ockertöne auch dort, wo das Licht aufs Wasser trifft, das sich nun in gesponnenes Gold verwandelt, und schon stiehlt der ganze Himmel dieses Gold, und pünktlich taucht linkerhand die Linienmaschine nach Casablanca auf, zieht ihren weißen Doppelschweif über den ganzen Himmel, während die Sonne einer Hostie in altgüldener Strahlenmonstranz gleicht und unversehens in ein Wolkenband schmilzt, das eben noch als unscheinbarer Gazeschleier über dem Horizont hing und nun dunkel das flüssige Gold verschlingt, und ebenso spurlos, wie die Sonne verschwinden kann, verklang damals die Erstarrung, das Städtchen erwachte, und alle saßen vor den Cafés und tranken thé à la menthe oder café au lait und diskutierten die Besonderheiten besonders schöner Tage und schauten den Schuhputzjungen zu, die wie Haie die Gäste umkreisten und blitzschnell hinstießen auf vermeintliche Opfer oder streitend an ihrer Hackordnung feilten, denn »alle«, das waren die Vermögenden, die ein Geschäft besaßen oder eine Boutique oder ein Boot, und die Fremden, die sich für Einheimische hielten, und die vielen anderen, die dem Charme des Städtchens erlegen sind, als Gefangene eines süßen Traums schaukeln sie auf den Wogen des Müßiggangs, jeder so hoch und bequem er nur kann, um besser auf jene hinabzusehen, die in Wellentälern und Strudeln treiben, auf die Armen und Armseligen, die Bettler und Krüppel, von denen es viele gibt, weil es zur Sitte des Landes gehört, die Elenden nicht wegzusperren, und so hat jeder, der hier ein wenig verweilt, schnell seinen persönlichen Strauß Almosenempfänger, von denen einige betteln wie die behinderte Frau mit dem behinderten Kind und die alte Dame mit der Flaschenbodenbrille oder die beiden Greise, die recht wütend werden, wenn man sie nicht respektiert, von denen andere wiederum winzige Dienste erweisen wie der junge Mohammed, der Zigaretten einzeln verkauft und auch an irgendeinem Gebrechen leidet, das ihn kaum reden und kaum die Bewegungen der Hände kontrollieren lässt, wenn er das Glas mit der Limonade hält, und dann gibt es natürlich die Musikanten, die vier Mustapha zum Beispiel, die, meistens zu dritt, weil einer an den Alkohol verlorengegangen ist, mit Trommeln und Tschinellen pünktlich auf dem Platz auftauchen, wenn Busse ihre Touristengruppen ausspeien, und man genießt das Spektakel und gibt ein paar Münzen und beobachtet, wer schon an einem Tisch sitzt und Tee trinkt und wer noch nicht ins Geschäft gekommen ist, denn Geld hat immer auch Strolche angezogen, junge Männer sind’s mit zwei Zielen im Kopf, die Geld und Pussy heißen, und wenn sie spät nachts vor dem Café »Zur Letzten Minute« zu Trommeln und Gitarre wehmütig immer wieder das gleiche Liedchen singen, »tu ne peux comprendre tu ne peux savoir combien j’ai envie combien j’ai envie«, von der Sehnsucht also singen, der Sehnsucht nach eben diesem Städtchen, welches das Lied meint, aber auch der Sehnsucht nach Geld und Pussy und nach einem allgemeinen Anderen, nach der Ferne, nach Freiheit, dann spürt auch der Aquarellist, wie die Sehnsucht selber zum Bild gerinnen kann in diesem Städtchen, das sich allem Fortschritt und allen fremden Einflüssen zum Trotz fast nicht verändert und am wenigsten auf den Märkten verändert, wo Hühner zum Verkauf angeboten werden, lebendige oder frisch geschlachtete, auch Rinder und Schafe, da Gemüse, dort Früchte, es gibt den Gewürzmarkt und den Fischmarkt mit seinen Marmorbänken, und wenn der Aquarellist an den Boutiquen der Schneider vorbeischlendert und sieht, wie diese im sprichwörtlichen Sitz auf einem Tisch zu viert an einem Vorhang nähen, wenn er an den Färbereien vorbeikommt und die Farben und Pigmente sieht, dieses Leuchten, die Intensität, die ihn mehr als alles andere zu verlocken vermag, oder an den Garküchen vorbei, wo man hinbringt, was man eingekauft hat, um es kochen zu lassen, oder wenn er vor dem Stadttor den Bauernmarkt besucht mit den Erdnüssen und den Zukkererbsen und den Zwiebeln und Karotten und nachher zum Tee in die alte Karawanserei geht, wo man immer noch billigste Zimmer voller Wanzen und Flöhe und anderen Lästigkeiten mieten kann, wenn er ins Viertel der Bettenmacher kommt, und es rufen gerade die Muezzins, dann fühlt er, wie ungeheuer weit die Welt des Westens sich voran geschleudert hat in einen Zustand, den man hier weder versteht noch begreift, und schon ist der Aquarellist wieder auf seiner Terrasse und vor seinem Papier, und er schaut hinüber zur Sonne und fragt sich, wie sich dieser Farbenrausch aus Rosa, Lila, Violett und allen Purpurtönen am Himmel zu den Farben auf seinem Papier verhält, die auch fließen und zerfließen, um sich hier absichtsvoll und da zufällig zu vermischen, während die Sonne selber zäh aus dem schwarzen Wolkenband tropft als rot loderndes rohglutflüssiges Eisen, und jetzt, da sie das Meer berührt, das unter der Wucht des Aufpralls nachgeben müsste, statt dessen klaglos empfängt, keinen Zweifel kann es geben, dass der Sonnenuntergang jetzt begonnen hat, halb schon ist die Sonne versunken, halb noch hält sie sich über Wasser, und jetzt verliert sie die runde Form, dass sich der Aquarellist schon nicht mehr fragt, ob der Sonnenuntergang beginnt, sondern fragt, wann er endet, während die Sonne einem Pilz gleicht jetzt, jetzt einem flachen Deckel und jetzt einer Schiene aus frischglühend geschmiedetem Stahl und weg ist – jetzt; keine Eruption, kein gewaltiges Aufschäumen, kein Rasen und Toben, aber in ihm erschrickt es trotzdem ein wenig, und dieses Erschrecken gleicht jenem, das der Aquarellist empfindet, wenn er den Pinsel endlich über das Papier rennen lassen will, weil er ahnt und vielleicht sogar weiß, welch ungeheure Anstrengung darin besteht, die Perfektion eines weißen Blattes in ein perfektes Bild zu verwandeln, weil er vom Scheitern weiß, von den Fehlversuchen und von den zahllosen Gefahren, die sich im Papier, im Wasser und in den Farben zu verbergen vermögen, weil der Grat, den ihm die Kunst zwischen dem Absturz ins bloße Naturabbild und dem Absturz in manieristische Künstlichkeit gelassen hat, ungeheuer schmal ist, also hält er noch einmal inne und lässt zuerst das Erschrecken verklingen, dieses Erschrecken, das auch jenem gleicht, welches er empfand, als er den Toten sah, der in der Bucht liegen blieb, weil die Behörden seine Wegschaffung offenbar nicht für dringlich hielten, während rundum alle taten, als wäre da niemand, als läge da nur ein Stück Holz, und Fußball spielten oder schlenderten, das war, als seine Zeit im Hotel zu ihrem Ende kam, nachdem er schon eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt hatte, eine Wohnung zu nehmen, was hier, wo jeder jederzeit alles über jeden weiß, kein Geheimnis bleiben konnte, und weil es damals kaum Touristen gab, war vieles frei, manches hatte seinen Reiz, einen schönen Innenhof, eine schöne Dachterrasse, eine schöne Sicht, bis der Aquarellist den Turm fand, in den er sich sofort verliebte, so stolz überragte er das ganze Städtchen, so kühn hing er über der Scala, jener massiven Befestigungsmauer zum Meer hin mit den Zinnen und den vielen alten Kanonen, dieser Turm mit den vier Fenstern in die vier Himmelsrichtungen, und nun sitzt er dort an seinem Arbeitstisch und schaut übers Meer und über die Barken und Schoner, die vor der Dunkelheit noch den Hafen erreichen wollen, und immer weiß er an der Zahl der Schiffe, die er ein- und auslaufen sieht, wie viel Fisch es im Städtchen gibt, und wenn es viel Fisch gibt, spaziert er zum Hafen, weil das Leben dort am aufre37 gendsten ist und weil ihm jetzt alles zum Bild gerinnt, die hämmernden und schweißenden Bootsbauer, die Fischer, die Netze richten oder Haken mit Salzsardinen beködern, die blauweißen Schoner und die kleinen, dunklen Barken, die weit draußen auf dem Meer, vier Mann pro Boot, mit mehrtausend Meter langen Leinen und vielen hundert Haken den gewaltigen Fischfabriken um die Nase jagen, und wenn sie hereinkommen, wenn sie an der Mole anlegen, Bojen, Außenbordmotor und Angelkasten ausladen und schließlich die Fische vom Boden der Boote hochwerfen auf die Mole und in Handwagen, dann drängen sich oben Gaffer und Schnorrer und Käufer und Bettler um das, was jetzt auf dem Teer liegt oder auf behelfsmäßigen Tischchen, tot das meiste, die Mäuler aufgerissen, blanke Augen groß und klar, frisch glänzen die glitschigen Fische, aber das ist nur der geringste Teil, das meiste schaffen Handkarren in die Auktionshalle, wo noch mehr Gaffer stehen während des Abwägens nach Mannschaft und Art, und schließlich bei den fünf schneeweißen Bänken, die einen halben Meter hoch sind und vier mal acht Meter groß, und auf die nun aller Fisch sortiert wird nach Art und Größe, die Kongas, der Silberaal, der glänzenden Schneide eines langen Schwertes gleich, die gelbbraunen Muränen, Rotbarsche, Kabeljau und Knurrhahn, Drachenfische, Rochen und Haie, von denen es den kleinen Tigerhai gibt und bis zu drei Meter lange Blauhaie, und während um die Bänke Gaffer und Helfershelfer drängen, stehen auf den Bänken die Auktionatoren und die Fischhändler und ihre Assistenten, und in rasender Schnelle wird von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang hingeschichtet, versteigert und weggeräumt Bank um Bank, die jede sofort gereinigt und desinfiziert wird für den nächsten Schub, das Seegetier kommt auf Eis, kommt in Laster und wird weggeführt in ferne Städte und ferne Länder, oder es wird vor der Halle und auf dem großen Fischmarkt in der Medina zum Verkauf ausgelegt, und auch der Aquarellist, der in einen wahren Rausch geraten ist und Blatt um Blatt mit seinen Zeichen besetzt hat und in diese Zeichen alle Eindrücke dieses Tages und der vergangenen Tage und der vergangenen Sonnenuntergänge und dieses Sonnenuntergangs hat einfließen lassen und sie so lange komprimierte, bis sie nicht nur das Ereignis darstellen, sondern auch die Idee des Ereignisses und die Seele des Ereignisses, um eine eigene Welt zu begründen und selber zum Ereignis zu werden, er wird Seewolf und Seeteufel braten, aber bevor er sie auf den Grill legt, lässt er die Sonne ganz verschwinden, weil sich dann plötzlich der Blick öffnet, der bislang gebannt an dem einen Lichtpunkt hing, weil plötzlich das ganze Bild sichtbar wird, das graue Wasser, die schwarzen Inseln, schmutzigviolette Wolken, die dort, wo sie ausfransen, in kräftigeren Farben leuchten, und in diesem Bild sieht der Aquarellist, wie groß und weit der Himmel ist, der immer noch in hellem Blau erstrahlt, und er fragt sich unwillkürlich, ob jetzt schon dieser Sonnenuntergang endet, da die Sonne zwar untergegangen ist, aber alles noch bunt tändelt und das Weiß der Sichel des Mondes, der auf dem Rücken liegt und einer lachenden Katze gleicht, sich nur wenig abhebt und dennoch ungeheure Veränderungen des Meeres bewirken kann, das um diese Zeit manchmal schwappt und manchmal kaprioliert, mal hoch steht und mal tief, bald ansteigt und absinkt im vorhersagbaren Rhythmus bestimmter und messbarer Stunden, bald länger als üblich und wie unschlüssig auf bestimmten Höhen verharrt und auf andere geradezu springt, oder ungeduldig Flutenfolgen hinwirft, dieses Meer, das außerordentlich wütend wirken kann, weil es den harten Fels vor der Stadtmauer nicht und nicht zu brechen vermag, und sich einmal in einen großen Zorn steigerte und einen letzten Sturmlauf vorzubereiten schien, um den strategischen Punkt des Städtchens endlich zu überrennen, die Scala eben, die zwar breit und mächtig wirkt, aber nur von einem einzigen Stein geschützt ist, der schon einem Pilz gleicht, weil das Wasser den Sockel sehr geschmälert hat mit seinem ständigen Zerren und Reißen, dass man sich fragt, wie lange es noch dauert, bis er zerbricht und der Stein ins Wasser stürzt und die Scala schutzlos steht, aber dann, als zu vermuten war, dass der Sturmlauf gleich beginne, verlor das Meer sein Interesse an diesem Plan und dümpelte lustlos irgendwo draußen, nichts verratend von seiner Kraft und der Gewalt, die vor zwei Jahren ein Stück Stadtmauer zerstörte, nichts von der Wucht, die letztes Jahr in einer einzigen Anstrengung meterhoch Müll auf die Promenade warf, dieses Meer, dieser Mond im ewigen Spiel, und nun waschen die bunten Farben aus, die Wolken erdunkeln grau, nun gewinnt alles schnell den Charakter von Geheimnis und Nacht, die Schiffe, die vom Horizont her zum Hafen eilen, sind die hellsten Lichtpunkte in der schon beinahe ganz schwarzen Welt, noch einmal leuchten die Farben auf wie eine Erinnerung, das Blau des Himmels, das schon vergessene Rot, die Ockertöne und das Gold, nun steht der Mond klar am Himmel, nun blinkt die Venus, gleich hat sich der letzte Gedanke an einen Tag erschöpft, und noch einmal betrachtet der Aquarellist sorgfältig das, was ihm während der Raserei seines Rausches aufs Papier geflossen ist, er sieht, wie die Farbe schon trocknet, und lehnt sich zurück und lächelt und fragt sich endlich, ob so ein Sonnenuntergang endet, endet er jetzt?